脱炭素化に向けた企業の取り組み事例一覧! 取り組みを進めるメリットや補助金についても解説

太陽光発電の現状と今後について解説! 市場拡大の可能性と課題とは?

日本は、2050年カーボンニュートラルの実現へ向けた脱炭素化の取り組みの一つとして、太陽光発電をはじめとした再生可能エネルギー(再エネ)由来の電気の利用を推奨しています。太陽光発電システムで作った電気は売電や自家消費ができ、収入の増加や電気料金の削減につながります。実際、日本では太陽光発電による発電量は増えています。

本記事では、太陽光発電の現状や今後市場が拡大するといわれている理由、活用方法などについて詳しく解説します。太陽光発電システムを既に導入している、もしくは導入を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

※本記事は2025年2月時点の情報です

※参考:資源エネルギー庁.「再生可能エネルギーの歴史と未来」.https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/saiene/saienerekishi.html ,(2018-2-1).

太陽光発電の現状

まずは日本における太陽光発電の導入状況や、近年始まった制度などをご紹介します。

太陽光発電の導入状況

資源エネルギー庁によると、2011年度と2022年度の太陽光発電が再エネ電源に占める構成比率は、以下の通りです。

| 太陽光発電の電源構成比率 | 太陽光発電による発電量 | |

| 2011年度 | 0.4% | 48億kWh |

| 2022年度 | 9.2% | 926億kWh |

2011年度にはわずか0.4%だった発電比率が、2022年度には9.2%まで伸びています。また2021年度実績で見ると、再エネ発電設備容量は世界第6位で、このうち太陽光発電の設備容量は世界第3位と世界の中でもトップクラスです。

さらに日本政府は2030年度までに、日本のエネルギー供給のうち太陽光発電の比率が14~16%、発電量が1,290億~1,460億kWhになることを目指しています。

※参考:資源エネルギー庁.「再生可能エネルギーの導入状況」.https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/063_s01_00.pdf ,(2024-6-13).

※参考:資源エネルギー庁.「再エネの導入」.https://www.enecho.meti.go.jp/about/pamphlet/energy2023/07.html ,(2024-07-10).

※参考:資源エネルギー庁.「今後の再生可能エネルギー政策について」.https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/052_01_00.pdf ,(2023-06-21).

FIT制度の売電価格は下落傾向

経済産業省は、2012年度からFIT制度(再生可能エネルギーの固定価格買取制度)を開始しました。FIT制度は、太陽光を含む再エネから作られた電気を、電力会社が一定期間・一定価格で買い取ることを国が保証する制度です。太陽光発電に適用される調達期間は、10kW以上の太陽光発電システムの場合は20年間、10kW未満の太陽光発電システムの場合は10年間となっています。

FIT制度を利用すれば長期間にわたって安定した収益を見込めるため、企業は再エネ電源の開発に取り組みやすくなりました。

しかし近年、FIT制度の売電価格は徐々に下がっており、制度開始当初と比べると経済的なメリットは薄れているといえます。一例として、10kW以上50kW未満の太陽光発電システムの2012年度~2024年度までの売電価格を見てみましょう。

| 年度 | 1kWh当たりの売電価格(税抜) ※10kW以上50kW未満の太陽光発電システムの場合 |

| 2012年度 | 40円 |

| 2013年度 | 36円 |

| 2014年度 | 32円 |

| 2015年度 | 27円もしくは29円 ※期間によって異なる |

| 2016年度 | 24円 |

| 2017年度 | 21円 |

| 2018年度 | 18円 |

| 2019年度 | 14円 |

| 2020年度 | 13円 |

| 2021年度 | 12円 |

| 2022年度 | 11円 |

| 2023年度 | 10円 |

| 2024年度 | 10円 |

FIT制度が始まった2012年度には40円(/kWh)であったものが、2024年度には10円(/kWh)まで下がっています。

売電価格は下落傾向にありますが、太陽光発電システムの設備設置費用も値下がり傾向にあり、参入の障壁は低くなっているともいえます。太陽光発電システムの導入を検討する際は、設備の設置費用や売電収入などを含めてどのくらいの収支になるかを事前に確認しておきましょう。

※参考:資源エネルギー庁.「買取価格・期間等(2012年度~2023年度)」.https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/kakaku.html ,(2025-1-20).

※参考:資源エネルギー庁.「買取価格・期間等(2024年度以降)」.https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_kakaku.html ,(2025-1-20).

※参考:資源エネルギー庁.「太陽光発電について」.https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/pdf/073_01_00.pdf ,(2021-12).

2022年よりFIP制度がスタート

先述した通り、FIT制度を利用することで一定期間、太陽光発電システムで作った電気の売電収入が期待できます。FIT制度の運用財源は、全ての電力使用者が負担する「再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)」で賄われています。市場の需要と供給にかかわらず一定価格で買い取らなければならず、また再エネ発電量の増加に伴い買取費用などは高額になるため、2024年度の再エネ賦課金の総額は約2兆7,000億円に上る想定で、企業や家庭にかかる負担の増加が懸念されています。

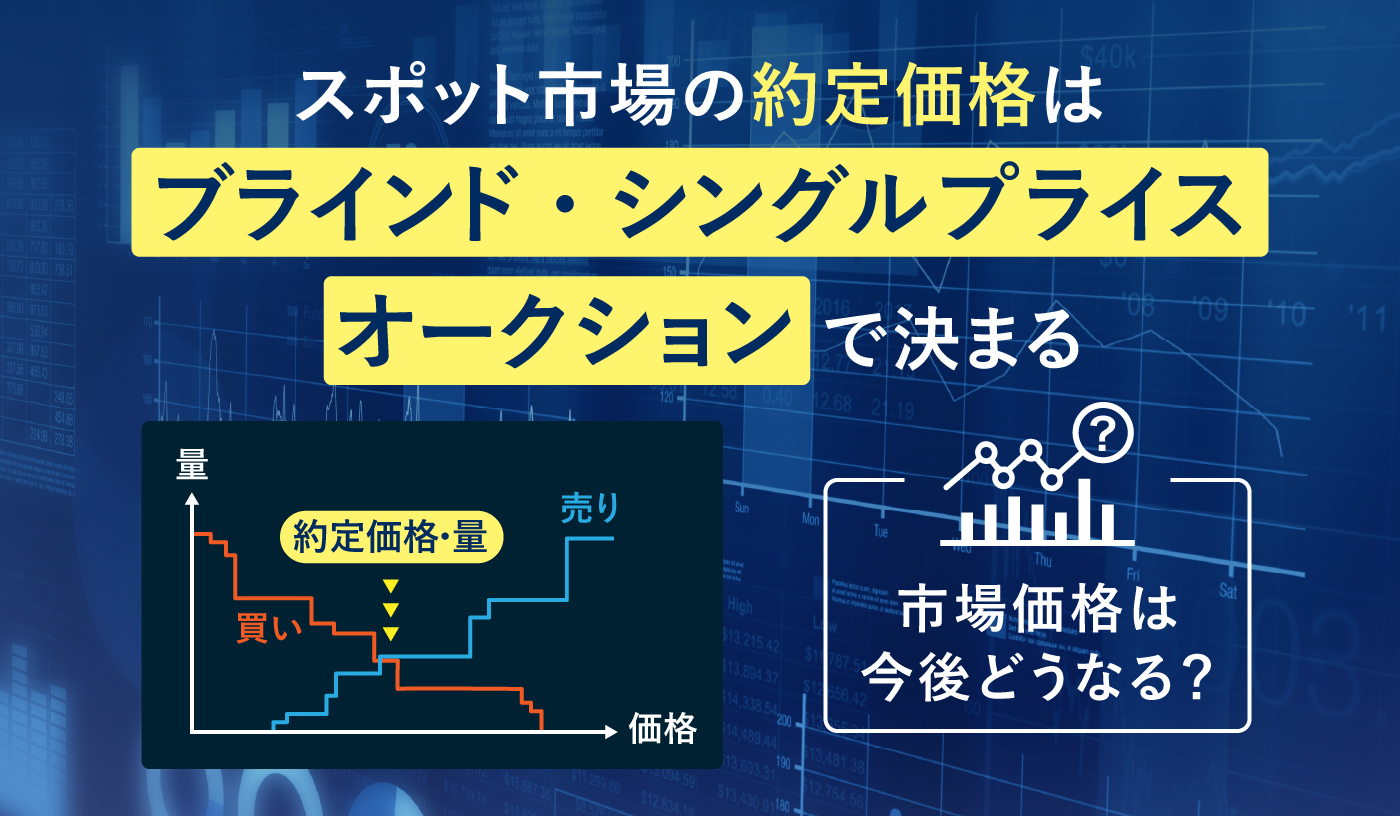

そこで市場の需要に合った発電を促すことを目的として、2022年4月からFIP制度がスタートしました。FIP制度とは、太陽光や風力といった再エネ由来の電気を売電すると、売電価格に加えて一定のプレミアム(補助額)を上乗せした売電収入を得られる制度です。

FIP制度の場合、プレミアムは一定価格(毎月更新)で、売電価格は市場価格に合わせて変動します。市場価格は時間帯や天候といった要因によって変わり、電力需要が高まれば市場価格が上昇し、売電価格も上がる点が特徴です。一方、電力需要が低ければ市場価格は下落し、売電価格も下がります。市場価格と連動するのでFIT制度のように市場価格と売電価格の乖離を再エネ賦課金で賄う必要がなくなり、需要家の負担軽減が期待されています。

FIP制度で売電収入を増やすには、市場価格が高いタイミングでいかに多くの電気を売電できるかがポイントです。例えば、太陽光発電システムと併せて蓄電池を導入し、電力需要が低いときは電気をためておき、電力需要が高いときに売電すれば、より多くの売電収入が期待できるでしょう。

※参考:経済産業省.「再生可能エネルギーのFIT制度・FIP制度における2024年度以降の買取価格等と2024年度の賦課金単価を設定します」.https://www.meti.go.jp/press/2023/03/20240319003/20240319003.html ,(2025-01-20).

出力制御の必要性の高まり

太陽光発電による発電量が増えている中で、出力制御の必要性も高まってきています。出力制御とは発電量が消費量を上回ったときに、発電量を抑えて需給バランスを整える措置のことです。電力の需給バランスが崩れてしまうと電圧や周波数が不安定になり、電気設備の故障や自動停止、大規模停電などが発生するリスクがあります。

近年では、複数の電力会社が以下の通り出力制御を実施しており、出力制御エリアが増えていることが分かります。

| 年度 | 出力制御を実施した電力会社 |

| 2022年度 |

|

| 2023年度 |

|

出力制御が実施されると、発電事業者はその要請に従う必要があるため、制御した分の売電収入が減ってしまいます。出力制御は実施すべき措置ではあるものの、発電事業者への影響が課題となっています。

※参考:資源エネルギー庁.「再生可能エネルギーの出力制御の抑制に向けた取組等について」.https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/pdf/052_01_00.pdf ,(2024-9-18).

太陽光発電の市場が今後拡大すると考えられている理由

太陽光発電システムの導入には数百万~数千万円単位の初期費用がかかるため、中小企業が導入するにはややハードルが高いです。しかし今後、太陽光発電システムを導入する企業は増えていくと考えられています。ここからは「太陽光発電の市場が今後拡大していく」と考えられている主な理由をご紹介します。

国が再エネの導入を推奨している

太陽光発電の市場が拡大すると考えられている理由の一つには、国が再エネの導入を推奨していることが挙げられます。

2015年12月、CO2排出量実質ゼロを目指すための国際的な枠組み「パリ協定」が採択されました。パリ協定では、世界共通の目標として「世界の平均気温上昇を産業革命以前と比べて2度より十分低く保ち、1.5度以内に抑える努力をする」ことが掲げられています。

パリ協定が採択されて以降、日本を含めた120以上の国と地域が「2050年カーボンニュートラル」を宣言。2050年までに、CO2排出量と吸収量をプラスマイナスゼロにすることを目指しています。

また日本では、2023年4月に省エネ法が改正されました。改正によって、事業者全体の年度当たりのエネルギー使用量(原油換算値)が合計1,500kl以上の場合は、以下の対応が必要になりました。

- 国にエネルギー使用量を届け出る

- CO2を排出しない非化石エネルギーへ転換するための中期計画を策定する

- 非化石エネルギーの使用状況の定期報告を行う

非化石エネルギーとは、石油や石炭といった化石燃料を消費せずに得られるエネルギーのことです。具体的には、太陽光や風力、水力、バイオマスといった発電時にCO2が排出されないものを指します。

なお政府や各地方自治体は、太陽光発電システムをはじめとした再エネの発電設備導入に関するさまざまな補助金事業を行っています。補助金の利用で発電設備を導入する企業が増えれば、社会全体での脱炭素化は加速し、2050年カーボンニュートラルの実現に近づくでしょう。

各企業が脱炭素の取り組みを進めている

先述した2050年カーボンニュートラルの実現へ向けて、各企業が脱炭素化の取り組みを進めているのも、太陽光発電の市場が拡大すると考えられている理由です。脱炭素化の取り組みは、企業にとって以下のようなメリットがあります。

| 脱炭素化によって企業が期待できるメリット | 概要 |

|---|---|

| 優位性の構築 | サプライチェーン全体でCO2排出量の削減を目指している取引先にアピールでき、受注数が増える可能性がある |

| 光熱費・燃料費の削減 | 太陽光発電システムの導入で電力を自家消費できるようになり、光熱費や燃料費を削減できる可能性がある |

| 知名度・認知度の向上 | 積極的に脱炭素化に取り組み、一定の効果を上げている企業や最新の太陽光発電システムを導入した企業は、メディアに取り上げられる機会が増え、知名度・認知度の向上につながる可能性がある |

| 従業員のモチベーション向上・人材獲得力の強化 |

|

| 資金調達のしやすさの向上 | 脱炭素化に向けた取り組みを進めている企業を優遇する金融機関も増えてきており、資金調達しやすくなる可能性がある |

また脱炭素化に向けて国際的な取り組みに参加している企業も増えています。代表的な2つの取り組みを見ていきましょう。

| 企業の脱炭素化に向けた取り組み | 取り組みの概要 |

|---|---|

| RE100 |

|

| SBT |

|

企業が脱炭素化を進めるメリットや、脱炭素化に向けた取り組み事例について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。

太陽光発電システムの発電効率が良くなっている

太陽光発電システムの発電効率は、年々良くなっています。内閣府によると、太陽光パネルのモジュール変換効率(太陽光をエネルギーに変換する際の効率)は以下の通りです。

| 年 | モジュール変換効率 |

|---|---|

| 2013年 | 16% |

| 2020年 | 22% |

2013年から2020年までの7年間で、6%上がっていることが分かります。2030年にはさらに効率が上がり、25%になる見込みです。

発電効率が良くなれば、太陽光発電システムの規模を変えなくても発電量を増やせます。少ない設備で済むようになれば、初期費用を抑えることができ、太陽光発電システムを導入しやすくなるでしょう。

※参考:内閣府.「太陽電池モジュールの開発課題(主として変換効率向上に寄与する技術)」.https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/juyoukadai/wg_nano/7kai/nano07_sankou2_05.pdf ,(2025-1-20).

太陽光発電システムにかかる初期費用が安くなっている

太陽光発電システムにかかる初期費用も安くなっています。初期費用の内訳は工事費や設計費、設備費となっており、1kWh当たりの金額は以下の通りです。

| 設置年度 | 平均的な太陽光発電システムの初期費用(/kWh) ※10kW以上50kW未満の産業用太陽光発電システムの場合 |

|---|---|

| 2012年度 | 42万円前後 |

| 2022年度 | 24.7万円 |

初期費用が安くなれば導入できる企業も増えるため、太陽光発電の市場は今後拡大すると考えられています。

※参考:経済産業省 調達価格等算定委員会.「令和5年度以降の調達価格等に関する意見」.https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/pdf/20230208_1.pdf ,(2023-2-8).

第三者所有モデルの市場が成長している

2017年4月には「改正FIT法」が施行され、FIT制度の内容が一部改正されました。FIT制度の認定を受けるためのハードルが少し上がったため、2017年以降はFIT制度を利用するのではなく、第三者が所有する太陽光発電システムを利用する「第三者所有モデル」の市場が成長しています。

以下、改正内容のポイントをいくつかご紹介します。

- 太陽光発電システムを導入する企業は、事業計画を提出した上で認定を受けなければならなくなった

- 太陽光発電システムを導入する企業は、定期的なメンテナンスが義務付けられるようになった

- 事業計画の認定を受けた日から一定期間内に操業を開始しないと、厳罰対象になる

第三者所有モデルは、主に以下の2種類に分けられます。

- PPAモデル

- リースモデル

PPAモデルは「Power Purchase Agreement/電力販売契約」の略で、需要家の所有する建物の屋根の上や遊休地に太陽光発電システムを設置し、そこで発電した電気を需要家がPPA事業者から買い取って使用する方法です。

リースモデルは、リース業者が所有する太陽光発電システムを借りて使用する方法です。PPAモデルと同様に作った電気を自家消費できますが、大きく違うのは料金形態です。リースモデルでは使用した分の電気料金を支払うのではなく、毎月一定のリース料を支払います。余った電気を売電できる点も、PPAモデルとは異なる点の一つです。

またどちらも長期契約が前提になりますが、初期投資は不要です。第三者所有モデルを利用すれば、予算の関係で導入が難しかった企業でも手軽に再エネ由来の電力を使えるようになるでしょう。

伊藤忠エネクスでは、自家消費型太陽光発電システム「TERASELソーラー」を提供しています。敷地内に太陽光発電システムを設置するだけで、再エネ由来の電気を使用可能です。伊藤忠エネクスへは、定額もしくは従量払いにてサービス料(設備利用料やメンテナンス費用など)をお支払いいただきます。太陽光発電システムの導入に興味をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。

「テラセルソーラー」のサービス詳細や導入事例は、以下のページをご覧ください。

03-4233-8073 enex_hvo@itcenex.comセカンダリー市場(中古市場)が拡大している

太陽光発電のセカンダリー市場(中古市場)が拡大していることも、太陽光発電の市場が今後拡大するといわれている理由の一つです。太陽光発電のセカンダリー市場とは、既に稼働している太陽光発電システムを売買する市場のことを指します。

既に稼働している太陽光発電システムはこれまでの発電実績を確認できるので、買い手にとってはどのくらいの収益を見込めるのかシミュレーションしやすいというメリットがあります。また売電価格が高い時期にFIT制度の適用を開始している太陽光発電システムを購入すると、売電期間が残っていればその売電価格を引き継げるため、新たに太陽光発電システムを設置するよりも売電収入が増える可能性があります。このような理由から、特に開始直後にFIT制度を適用している太陽光発電システムは需要が高いのです。

FIT制度が開始されたのが2012年で産業用太陽光発電の適用期間は20年なので、2032年から順次、卒FITを迎える企業が出てきます。そのため卒FITを迎える前の需要が高いうちに、なるべく高く売却しようという企業が増えてくると考えられるのです。

太陽光発電の今後の課題

ここまでは太陽光発電が伸びるとされる理由をご紹介しましたが、一方でいくつかの課題もあります。ここからは、太陽光発電の今後の課題について解説します。

卒FIT後に収益減少が見込まれる

卒FITとは、FIT制度における固定価格買取期間が終了することです。

卒FIT後は、ほとんどの需要家の売電価格が固定単価よりも下がるので、同じ発電量を維持したとしても売電収入は大幅に減少します。例えば、東京電力の再エネ買取標準プラン(FIT期間満了後の買い取りプラン)の現在の買取価格は1kWh当たり8.5円で、2012年のFIT制度の売電価格である1kWh当たり40円と比較すると、31.5円もの差があります。実際に卒FITを迎えるのは2032年以降なので、その時にはさらに買取価格が下がっている可能性もあるでしょう。

買い取り先を探し、卒FIT後も売電を継続するのも一つの方法ですが、その他の方法として、自家消費への切り替えや太陽光発電システムの売却も視野にいれて事業計画を再考することもよいでしょう。後述の太陽光発電システムの今後の活用方法を参考にしてみてください。

※参考:東京電力エナジーパートナー.「再エネ買取標準プラン」.https://www.tepco.co.jp/ep/renewable_energy/plan/standard.html ,(2025-3-14).

管理コストがかかる

企業が太陽光発電システムを導入し、運用していくにはさまざまなコストがかかります。

具体的には、経年劣化した太陽光パネルやパワーコンディショナーの交換費用、破損・故障した際の修理費、メンテナンス費用、保守点検費用などが発生します。導入後、どのタイミングでどのくらいのコストがかかるのかを、シミュレーションしておくことが大切です。

太陽光発電設備の不法投棄が増える可能性がある

太陽光発電設備が実際に稼働できる年数は20~30年程度といわれています。しかし、いずれは経年劣化して発電できなくなるので、設備の不法投棄が増える可能性が懸念されています。またFIT・FIP期間終了後に売電収入が下がり、発電事業を継続できなくなる企業が不法投棄を行う可能性も無視できません。太陽光発電設備には有害物質が含まれているので適切な処分をしないと、環境破壊につながってしまいます。

2022年7月からはFIT制度・FIP制度の認定を受けた発電事業者に対して、廃棄などにかかる費用の積み立てを義務付ける「太陽光発電設備の廃棄等費⽤積⽴制度」がスタート。FIT制度・FIP制度の売電期間が終了する10年前より、毎月の売電収入から廃棄費用が差し引かれるようになりました。

太陽光発電システムの今後の活用方法

太陽光発電の将来性と課題を踏まえた上で、今後の活用方法をご紹介します。既に太陽光発電システムを所有している方は、ぜひ参考にしてください。

FIP制度で売電する

FIT制度とFIP制度では、売電価格に大きな違いがあります。先述した通り、FIT制度の売電価格は一定期間固定ですが、FIP制度の売電価格は市場価格に連動して変わります。

電力需要が低い時間帯には蓄電池を利用して電気をためておき、電力需要が高い時間帯に売電するといった戦略も取れるため、効果的に売電収入を得たい発電事業者はFIP制度への移行を検討してみてください。

なお、FIT制度は50kW未満の設備でも適用されますが、FIP制度は50kW以上の設備に限られます。所有している設備がFIP制度の対象になるかを、事前に確認しておきましょう。

蓄電池を導入する

太陽光発電では発電量が使用量を上回ったときに出力制御が実施されますが、蓄電池を導入すれば、出力制御によって売電できない電気をためておけるようになります。蓄電池でためた電気は、先述した通り需要の高い時間帯に売電したり、電力消費量が多い時間帯に自家消費したり、非常用電源にしたりと柔軟に使用できるでしょう。

リパワリングを実施する

太陽光発電システムのリパワリングとは、経年劣化した太陽光パネルやパワーコンディショナーなどを新品に交換したり、発電効率を上げる設備を導入したりする取り組みです。リパワリングを実施することで、発電量の改善・増加が見込めます。

なお、新型のパワーコンディショナーは以前と比べて発電効率が上がっているだけではなく、コンパクトなサイズになっているので省スペース化にもつながるでしょう。

定期的にリパワリングを実施すれば、経年劣化による故障や不具合も起こりにくくなり、メンテナンス費用の低減も期待できます。

太陽光発電システムを売却する

太陽光発電システムを売却するのも、方法の一つです。先述した通り、太陽光発電システムのセカンダリー市場は拡大傾向にあり、既に稼働している太陽光発電システムは過去の発電実績や施工品質、メンテナンス実績を売却価格に反映できます。

FIT期間中に設備を売却すれば買い手が得られるメリットも多いので、高く買い取ってもらえるでしょう。

伊藤忠エネクスでは、太陽光発電所の買い取りサービスを提供しています。「所有している太陽光発電システムの価値が知りたい」「卒FITが近づいている」といった場合には、お気軽にお問い合わせください。しっかり現地調査を行った上で、適正価格で買い取りいたします。

太陽光発電所買い取りサービス

03-4233-8073 enex_hvo@itcenex.comまとめ

2050年カーボンニュートラルに向けて、国は再生可能エネルギーによる発電を推奨しています。太陽光発電システムを導入すれば、CO2排出量の削減や自家消費による光熱費・燃料費の削減など、多くのメリットを得られるでしょう。また近年ではFIP制度という新たな制度もスタートしました。FIP制度では、市場の需給バランスに応じて売電量を調整することでより多くの収入を得られる可能性があり、太陽光発電システムを導入する企業はますます増えていくと考えられています。

一方で、太陽光発電には卒FIT後に売電価格が下落してしまう恐れや、設備の管理コストがかかってしまう課題もあります。「現在所有している太陽光発電所の事業がうまくいっていない」「卒FIT後の出口戦略が決まっていない」などのお悩みをお持ちの方は、伊藤忠エネクスへご相談ください。伊藤忠エネクスでは太陽光発電所の買い取りサービスを行っており、エネルギー商社として長年培った知識やノウハウを基に適正価格で買い取りいたします。ご相談だけでも可能なので、売却するか迷っているという場合でもお気軽にお問い合せください。

太陽光発電所買い取りサービス

03-4233-8073 enex_hvo@itcenex.comキーワード検索

キーワード検索